近年、ライフスタイルの変化や考え方の多様化により、住宅だけではなくお仏壇もコンパクトなものが求められるようになってきました。人気のお仏壇は、従来のお仏壇よりもモダンなデザインでミニサイズのため、飾り方がわからず不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、おしゃれなモダン仏壇の特長や飾り方についてご紹介します。

目次

モダン仏壇とは?

モダン仏壇は、「家具調仏壇」や「リビング仏壇」などと表現され、従来の伝統的な風格のお仏壇とは違い、まるで家具のようなおしゃれなデザインや色味が特長です。現代の生活スタイルに合うよう、コンパクトで省スペースなものが主流になっています。

モダン仏壇が人気になった背景

これまでの伝統的なお仏壇が一般家庭に広まったのは、1923年に発生した関東大震災後と言われています。当時の住宅の間取りは和室+仏間が一般的であったため、この間取りに合わせたお仏壇が広く売られていました。

その後、平成に入り戸建てからマンションなど集合住宅へ住み替える方が多くなりました。住宅事情の変化とともに和室がない住宅も多くなったため、フローリングの洋間にも置けるコンパクトでスタイリッシュなモダン仏壇の需要が高まりました。

▼こちらの記事もご参考になさってください。

「仏壇を設置するスペースがない方必見!狭い住宅に仏壇を置く方法をご紹介」

モダン仏壇の特長

従来のお仏壇はお寺の本堂を模していたため、豪華な彫刻や金箔を使った荘厳なイメージのデザインのものが主流でした。一方で、モダン仏壇は「和」よりも「洋」のイメージに合わせたデザインが多くなっています。

モダン仏壇の主な特長は以下の通りです。

・コンパクトサイズ

・シンプルで家具の様なデザイン

・洋風の家具とコーディネートしやすい

・障子がない

・金箔、漆などを使用していない

・ライトが付いている

・明るい色目

▼当店で取り扱っているモダン仏壇はこちら

https://taishido-b.jp/butsudan/small

モダン仏壇の飾り方

モダン仏壇も従来のお仏壇と基本的には飾り方は同じです。ただし、モダン仏壇はスペースが限られているため工夫が必要です。ここでは、モダン仏壇の飾り方について解説します。

ご本尊の飾り方

モダン仏壇の場合、二段もしくは三段になっていることが多くなっています。最上段の中央にはご本尊を、左右には脇侍(わきじ)をお祀りします。ご本尊はお仏壇の中で最も重要で、ご本尊を祀ることで「故人が仏様の世界で守られ、生きている私たちも守られる」と考えられています。

なお、ご本尊はお仏壇中央の最も高い場所に飾ると決められているため、ご本尊の目線の位置より、お位牌の最上部が下にあることが理想的です。

ご本尊は、お仏壇のサイズに合わせて選べるよう、従来の仏像(彫刻)をはじめとして、掛け軸タイプやスタンドタイプ、クリスタルタイプなどさまざまな種類があります。

ご本尊は宗派によって異なる

仏教に対する考え方などの違いからさまざまな宗派が生まれたため、ご本尊は宗派によって異なります。

| 宗派 | 脇侍(左) | ご本尊 | 脇侍(右) |

| 浄土宗 | 法然上人 | 阿弥陀如来 | 善導大師 |

| 浄土真宗本願寺派 | 蓮如上人 | 阿弥陀如来 | 親鸞聖人 |

| 真宗大谷派 | 親鸞聖人※ | 阿弥陀如来 | 蓮如上人※ |

| 臨済宗 | 普賢菩薩 | 釈迦如来 | 文殊菩薩 |

| 曹洞宗 | 常済大師 | 釈迦如来 | 承陽大師 |

| 真言宗 | 不動明王 | 大日如来 | 弘法大師 |

| 日蓮宗 | 鬼子母神 ※ | 御曼荼羅・三宝尊・日蓮聖人 | 大黒天 ※ |

※お寺や地域によって左右の配置が異なる場合あり。

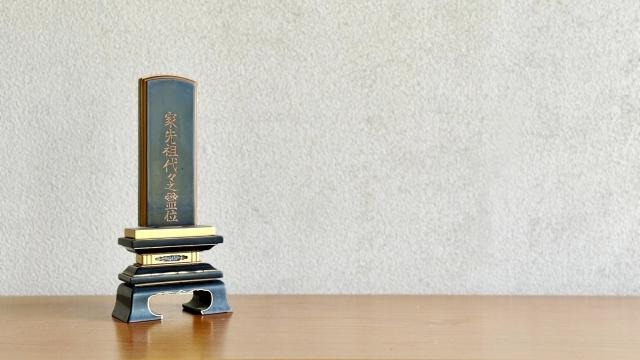

お位牌の飾り方

お位牌とは、故人の戒名や法名を記した牌のことを指します。お位牌には、葬儀の際に使用する「白木位牌」と、四十九日の忌明け法要後にお仏壇にお祀りする「本位牌」があり、本位牌を置く際にはご本尊が隠れないよう一段低い位置に安置するよう気をつけましょう。

なお、すでにご先祖さまのお位牌がある場合は、亡くなられた順番に右から安置します。

お位牌のサイズに気を付ける

「お位牌が大きすぎて、ご本尊の背を超えてしまった…」というミスは起こり得ます。このようなことがないよう、お位牌を製作する際にはサイズに気をつけましょう。また、ご先祖さまのお位牌が最も大きくなるよう配慮するのも忘れてはいけません。

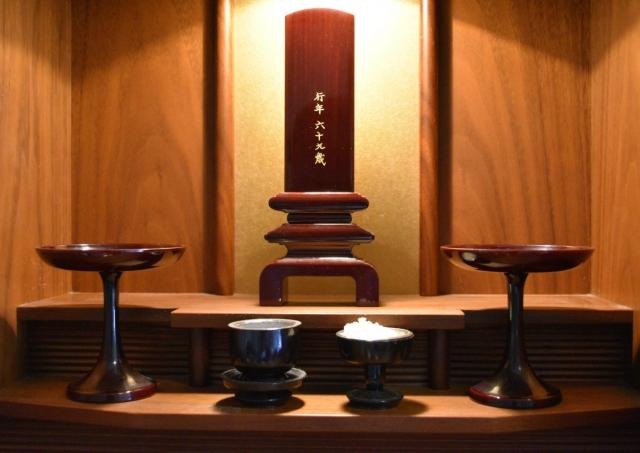

仏具の供え方

仏具はご本尊を供養するとともに、ご先祖さまや故人を供養するためのもので、香炉・灯立て・花立・仏飯器(ぶっぱんき)・茶湯器(ちゃとうき)のセットのことを「五供(ごくう)」といいます。ここでは、仏具の供え方をご紹介します。

香炉の供え方

香炉は最下段の中央に設置しましょう。お線香の香りは「香食(こうじき)」と呼ばれ、仏さまやご先祖さまが召し上がられる食事の一つです。また、お線香の煙が天に昇ることで、この世とあの世を繋いでいるとも言われています。

灯立ての供え方

灯立ては香炉と同じく、最下段に配置しましょう。灯立てで使用するロウソクの灯かりは仏さまの「知恵」を意味し、その灯かりで人々を導いてくれると言われています。また、周りを明るく照らすこの灯かりには誘導灯の役目もあり、あの世とこの世の架け橋となると考えられています。

花立の供え方

花立に飾る花の香りには、その場の邪気をはらい清らかにする効果があると考えられています。また、きれいな花を飾ることで仏さまやご先祖さまに喜んでいただくことはもちろんのこと、自分自身の心もきれいに浄化されると言われています。

花立は香炉と同じく最下段に設置します。飾る花は四季に合った生花をお供えしましょう。ただし、お供えには向かない花もあるので注意が必要です。

▼仏花について詳しく知りたい方はこちらをご参考になさってください。

「仏花と墓花は何が違う?仏花のタブーや飾り方もご紹介」

仏飯器の供え方

仏飯器は、モダン仏壇の中段の右側にお供えします。仏飯器によそうご飯は、朝に炊きたてのご飯をお供えし、その後おさがりを自分たちでいただくのが基本です。とはいえ、毎日のお供えが難しい場合は、月命日やお盆、お彼岸、お正月などの大事な節目にきちんとできれば問題ありません。食べる物に困ることなく毎日生活できていることを感謝しましょう。

茶湯器の供え方

茶湯器は、モダン仏壇の中段の左側にお供えします。亡くなられた方は常に喉が渇いている状態であると言われているため、茶湯器の水は毎日きれいなものに入れ替えましょう。なお、水の代わりにお茶をお供えする方もいますが、これには決まりはないためどちらでも構いません。

▼こちらの記事もご参考になさってください。

「仏具の意味と使い方を徹底解説!「これだけは揃えるべき」最低限必要な仏具がわかります」

クチコミ件数

156件平均評価

4.9